面白いストーリーの作り方:シンプルで強力な【到達劇】を書く<01>

AIストーリーテリング最新ニュース(2025年9月中旬時点)

▼人間の創造性 vs AI効率性:ストーリーテリングの新たなパラダイム

-

RunwayのCristóbal Valenzuelaが語る「ワールドモデル」の可能性 AI動画プラットフォーム Runway の共同創業者が、FTのインタビューで、“ワールドモデル”(現実世界の複雑なダイナミクスを理解・模倣できるモデル)の重要性を強調。これを使えば、映画制作、ゲーム、VFX編集などで創作フローを大きく変えられる。Financial Times

-

“Wizard of Oz”の没入型AI演出 ラスベガスのSphereで、「オズの魔法使い」をAI技術で復元・強化した没入型体験が上演。ドローン、風、紙吹雪など感覚演出を加え、映像の旧フイルムを高精細化したり顔のディテールを修復したりするなど。Reuters

-

Dentsu Creativeの報告:AIはマーケティングに不可欠、しかし人間の創造性が今まで以上に重要 グローバル規模でAIはマーケティングに深く組み込まれてきているけれど、感情や文化的知性、共感など人間固有の創造的要素がブランドと消費者の関係を築くうえでより重視されているという報告。The Economic Times

▼背景・文脈

AIによる生成技術(映像・音声・文章)の精度・応用範囲がここ数年で飛躍しており、それに伴ってストーリーを語る媒体・形式が多様化(没入型体験、空間演出、マルチモーダルを含む)してきています。

また、「効率」だけではない“ストーリーの質”への要求が増しています。観客・ユーザーが物語に没入し、感情的に響くことを重視する風潮が強まってきており、AIはあくまで“道具・補助”であって“主体”ではないという捉え方も根強くあります。

▼影響・示唆

映像制作・ゲームなどのストーリーテリング産業で、コスト構造・制作期間が短縮される可能性が大きくなってきています。特にプリプロ・VFXと言った準備工程や修復/補填作業などで予測される「AIの介在」が効率を生むのは明らかです。

一方、観客の期待としては“ただ見る”だけでなく、“体験する・参加する”方向へと変化する兆しがあります。没入型/マルチ感覚演出を伴う「物語体験」が評価される傾向が予想できます。

そんな消費者の要求により、AIがクリエイティブ職を“代替する”というより、“役割を再定義する”局面が訪れるでしょう。つまり、AIを扱うスキル、物語構造を設計する能力、観客の感性に訴える要素を人間がどう保つか、が差別化要素になってくると考えられます。

私たちはAIをどう使い、何を創るのか?

その答えは、そもそも私たちがAIなしで作ってきた伝統的な物語構造の中にあります。

このニュースレターでは、新時代だからこそもう一度学び直しておきたいスキルを追究します。

古くて新しい【到達劇】って何だろう? その1

そんなわけで、こんにちは。ぴこ山ぴこ蔵です。

古今東西、いくつか存在する基本的な物語パターンの中で、最も作りやすいのが【到達劇】です。

到達劇は、

「目的を持った主人公が、困難に立ち向かい、最終的に成功する」

……というシンプルで強力なストーリー構造。

この型においては、主人公の邪魔をする「障害の設定」と、それでも負けずに頑張る主人公の「成長の描写」が勝負どころとなります。

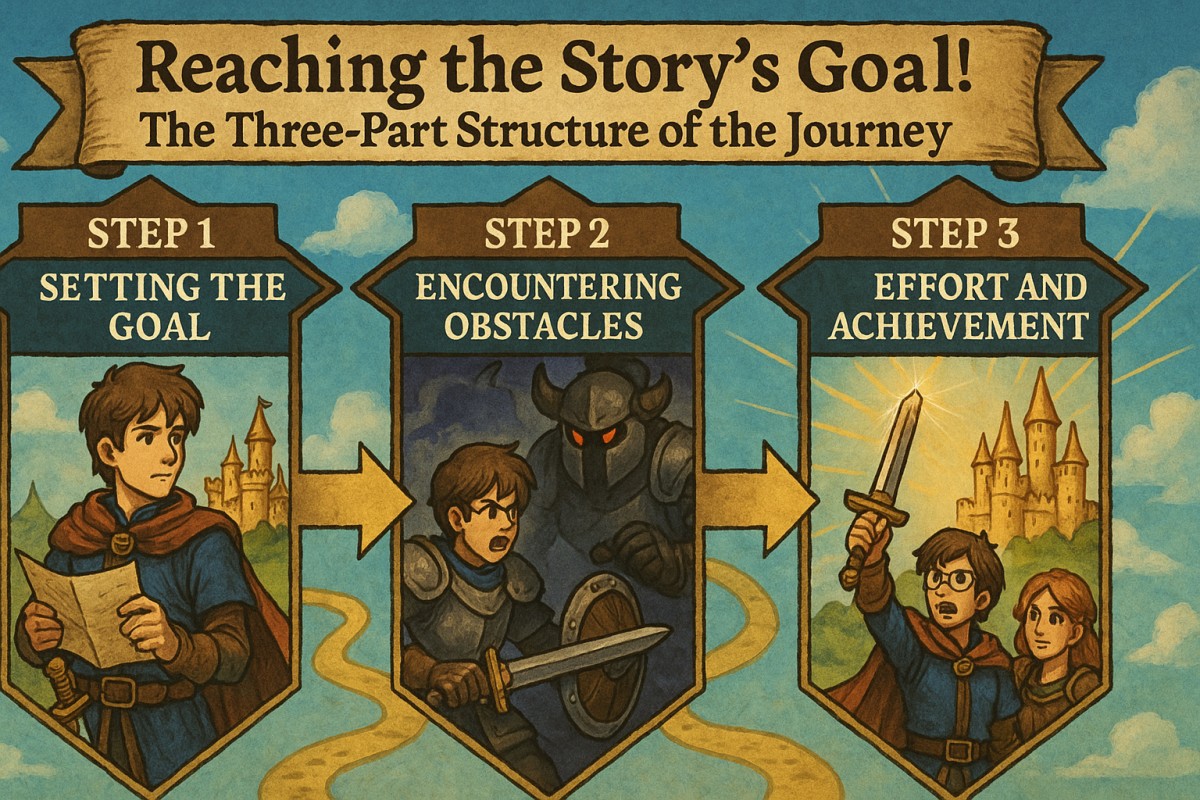

物語のゴールへ!到達劇の三部構成

物語の成功は、主人公が困難を乗り越えて目標を達成するまでの道のりを、いかに魅力的に描くかにかかっています。 このシンプルな三部構成は、読者や観客の心を掴むための王道の方程式です。

STEP 1: 目標の設定

主人公が目指す、明確なゴールを提示します。

-

何をしたいのか? (例: 伝説の剣を手に入れる)

-

どこへ行きたいのか? (例: 誰も到達したことのない都へ行く)

-

何になりたいのか? (例: 王国の最高の騎士になる)

ゴールが具体的であるほど、物語の方向性がはっきりし、読者は主人公を応援しやすくなります。

STEP 2: 障害の発生

目標達成を阻む、強力な障害や試練を登場させます。 ドラマは「対立」から生まれます。

-

強力なライバル: 主人公と同じ目標を持つ競争相手。

-

困難な試練: 乗り越えなければならない物理的・精神的な壁。

-

内なる葛藤: 主人公自身の弱さやトラウマ。

障害は徐々にエスカレートさせることが重要です。小さな問題から始まり、最終的には絶望的な状況へと追い込むことで、物語の緊張感を高めます。

STEP 3: 努力と達成

主人公が自身の努力、仲間との協力、そして成長によって障害を乗り越え、ついにゴールに到達します。

この達成の瞬間は、それまでの苦労が大きければ大きいほど、読者に強いカタルシス(解放感)と感動を与えます。物語のクライマックスであり、主人公の旅が報われる最高の見せ場です。

そんな「到達劇」の制作課題に挑戦した方から、非常に参考になる貴重なレポートを頂きましたので、以下に紹介させていただきます。

到達劇について考えてみた

神奈川県のA・Tです。

投稿作を速く作りたくて、短い話、とくに【到達劇】についてずっと考えています。

最初に到達劇の課題に挑戦した時は、正直あんまり理解できてないまま作っていました。単純に目指したゴールに着くだけで何が面白いのか。よっぽど障害がすごくて、読者に「これはゴールインできまい」と思わせないとダメなんだろうな、と思っていました。

しかし、家にあった読み切り漫画を2本読んで考えが変わりました。

到達劇というのは、目指していたゴールで得られるものが「Aだと思ったらBだった」という驚きどころのある話なんですね。このABは、正反対の感情だったりして。

私の読んだ作品では……

①死んだ恋人を「忘れよう」と思って行動したら、愛おしさを再認識してしまい、ゴールでは「決して忘れまい」という気になっていた。

②自分のせいで死んだ友人の霊に誘い込まれるように事故現場まで行く。すると美しい夕日が見えた。友人はこれに目を奪われて事故に遭ったのだ、と分かり、霊に復讐されると思っていたのが許された気になった。

――というものでした。

単純に目指したゴールに着くだけじゃないんですね。どちらの作品にも「AよりもBの方がいいでしょう」っていう作家のメッセージが込められています。

有名なお話だと”人魚姫”がこれに当たるのかと思います。

*海でおぼれた王子を救い、恋に落ちた人魚姫。王子の最愛のヒトになりたくて魔女に頼み込んで尻尾を足に変えてもらう。その際、声を失うというハンデを負う(このハンデは、お話によく効いています)。そして障害①王子が人魚姫のことを何も覚えていない。②王子が別の女を命の恩人だと思い込んでいる。③王子の愛が得られないと海の泡になってしまう身体。→クライマックスに究極の選択。王子を刺し殺せば海の泡にならずに助かる! なのに……海の泡になることを選び、死んでしまう人魚姫。

一見、負け負けのアンハッピーエンドで達成感なんて感じませんがアンデルセン先生は、”愛されることよりも愛することの方が尊い。”とおっしゃりたかったのではないかと思います。

また、「このお話は目指したゴールにたどり着いてないじゃん」と思っていましたが、

”誰かから愛を得るということは、自分が誰かを愛するということ”

そう考えると、自分自身よりも王子を愛せた人魚姫は、ちゃんとゴールインしていると言えます。

分析するまでここに気付きませんでした。やっぱり名作はすごいですね。

納得のいく意外性。

具体的エピソードを積み重ね、バランスを整え、詰めていく。

これが創作において時間をかけるところで、

話の流れ、筋、テーマを創る部分は、もっと時間を短縮できそうだなと思いました。

━━━

★ぴこ蔵です。

A・Tさん、素晴らしいレポートをありがとうございます。

ご指摘どおり、物語のテーマを明確にするには、主人公が「到達」すべきゴールを最初に定めることが重要です。

その際に、目指していたゴールで得られるものが「Aだと思ったらBだった」という驚きを追加することによって、テーマがより深まるわけです。

他のポイントについても簡単にまとめます。

🔹到達劇の三部構成

1.目標

→ 主人公が目指す明確なゴールを設定する

2.障害

→ 強力な邪魔者や試練を登場させ、障害がエスカレートする構成にする

→ ドラマの本質は「対立」=ケンカ相手が必要(人間以外でもOK)

3.達成

→ 主人公が努力の末にゴールに到達する

🔹最大のポイント:「強力な障害」を設ける

・読者が面白いと感じるのは

「達成までがどれほど困難だったか」

・障害や失敗を重ねることで、ドラマ性が高まる

🔹マイナスからの出発が効果的

・主人公は最初から困難(ハンデや問題)を抱えているほうが良い

・例:

- 老いたボクサーが世界王者へ

- 不倫で全てを失ったOLがビジネスで大成功する

→「ゼロ」ではなく「マイナス」から始まる物語の方が振り幅が大きく、感動も深くなる

━━━

次は実際に、具体的な到達劇のストーリーを作ってみましょう。

「そう言われても何も思いつかないよ」という人のために、ヒントになるあらすじを自動生成するAIプロンプトを次号で公開します。

【自己紹介】

あらすじドットコム( https://www.arasuji.com )

主宰:今井昭彦(ぴこ山ぴこ蔵)

AIを使ってつまらない話を面白いストーリーに変える方法を研究する人。

全30タイプの『どんでん返し』を駆使して、イマイチな物語にも熱い魂を吹き込みます。

重版出来! 「小説を書く人のAI活用術」インプレスから好評発売中!

面白い(怖い)ストーリーは、実は誰にでも作れます。文芸作品を書いた経験や自信がなくても全く問題ありません。あらすじドットコムが20年かけて研究開発してきたメソッドと、創作を支援するツールや最新の生成AI用のプロンプトが、あなたが目指す物語のビジョンを描き、それを形にする手助けをします。

具体的なプロンプトアドバイスや個別コンサルティングについては、下記のメールアドレスやXのDMなどからお気軽にお問い合わせください。

Gmail:pikozo@gmail.com

すでに登録済みの方は こちら