【到達劇:最終第4回】そのキャラはテーマに合っていますか?

⭕️秋の思い出としての読書体験とAIの落とし穴

実感として言えば、表現における差異化の戦略を欠いたAIの紡ぐ物語は、やがて没個性の淵へと沈んでゆく。AIの思考原理は、いわば多数決の論理――「人気投票」に近い。ゆえに全てを委ねれば、既視感ある型の再生産に陥るのは必然だ。

だが、面白さの本質は、むしろ「不人気投票」にこそ宿る。

シンプルな型から出発し、要所で独自の発想を注ぎ込むことで、はじめて「型を破る」ことが可能になる。常識という名の壁を、内側から突き崩すのである。

物語形式の変遷を追えば、モバイル世代の物語消費が「短尺・視覚偏重」へと傾斜していることは明白だ。物語伝達の効率化――そこにAI活用の利がある一方で、均質化という陥穽もまた口を開けている。

登場人物の置かれた状況を瞬時に伝えるため、お馴染みのパターンが多用される。パターン化とは「お約束」という記号によって読者の思考を省略させる装置だが、マンネリを回避すべく表層のシチュエーションだけが変奏される。

注意すべきは、効率を追うあまり刺激や衝撃に傾斜すれば、本歌取りに終始するパロディか、混乱それ自体を目的としたナンセンスへと堕しがちだということだ。そこには「予想できなかった」という驚愕はあろう。だが、「深く納得した」「腑に落ちた」という説得力は、影も形もない。

肝要なのは、物語の流れを唐突な爆発で破壊することではない。世界を持続させ、現実感を繊細に織り上げ、読者に実感として届けることである。

私たちに小説を読ませるのは、ファンタジアやサンタクロースの存在を信じる心――その純粋な信憑の力だ。だからこそ、リアリティが不可欠なのである。

そしてその意味を真に伝えるには、一度立ち止まり、ゆっくりと味わう時間が要る。三分で読み終えてもいい。だがその後三十分は考え続け、三十年以上そのことを忘れずにいたい。

それこそが、読書体験という名の「思い出」なのだから。

⭕️無料セミナー開催のご案内

「小説を書きたいが、書くべきテーマが見つからない」

「作家を目指しているが、文学という言葉に気後れしてしまう」

「そもそも最初の一行をどう書き始めればよいかわからない」

そんなあなたのために無料セミナーを開催いたします。全国どちらからでもご参加いただけるオンラインLIVE形式です。

物語創作における「次の一歩」にお悩みの方は、ぜひ私たちとともにその壁を『突破』しましょう。

『山川健一とぴこ山ぴこ蔵』

開催日時: 10月18日(土曜日)20:00〜

参加方法: Google Meet

参加ご希望の方は、開演5分前になりましたら上記のリンクからアクセスしてください。マイクとカメラはOFFで結構です。

主催: 山川健一・ぴこ山ぴこ蔵

⭕️到達劇×どんでん返し×ホラーの最強コンボ

こんにちは、ぴこ山ぴこ蔵です。

「目的を持った主人公が、困難に立ち向かい、最終的に成功する」

……というシンプルで強力なストーリー構造を持つ【到達劇】を連載で解説しています。

<創作ロードマップ>

STEP 1: 目標の設定

主人公が目指す、明確なゴールを提示します。

STEP 2: 障害の発生

目標達成を阻む、強力な障害や試練を登場させます。 ドラマは「対立」から生まれます。

STEP 3: 努力と達成

主人公が自身の努力、仲間との協力、そして成長によって障害を乗り越え、ついにゴールに到達します。

今回はそんな【到達劇】の作り方、最終第4回です。

埼玉県のT・Sさんから「到達劇」+どんでん返しに関する質問が届きました。

まずはその作品の構成を紹介します。

----------------------------------------------------------------

1.目標

親友に裏切られた中学一年生のマサトは、神社から聖水を取ってきてカッパを助ける。

2.努力

夜の森で獣におびえ、カッパを信じるべきか迷いながらも、翌朝森を抜け崖の上にある神社から聖水をとってくる。

3.障害

障害①恐怖

獣におびえ、襲われそうになって木に登る。

障害② フクロウからの揺さぶり

カッパを信じるのか、親友はどうだと言われ動揺する。でも苦しんでいるカッパの姿が浮かぶ。

障害③ 自然

風に吹かれ落ちそうになりながらも崖をよじ登り神社につき聖水を手に入れる。たが、カッパは死んでいた。

4.達成

カッパを舟に乗せお別れをする。そのとき風が吹き、聖水の小瓶が舞い上がり舟べりに当たった。するとしずくがカッパにかかり、生き返ったのだ。

5.まとめ

親友に裏切られたマサトは、恐怖や揺さぶりや自然と闘い聖水を手に入れたが、カッパは死んでいた。

だが、葬式のとき奇跡が起こり、カッパが生き返る。

☆ 質問です。

まとめの所がどうしても一文にならないのは、この達成劇の要素以外の、カッパが生き返るという、どんでん返し(?)が入っているからでしょうか?

--------

素晴らしい質問です!

いい質問ですね! ご指摘どおり、「カッパがいったん死んでもう一度生き返る」というエピソードが本筋から逸脱しているために、ストーリー全体が混乱してしまったのです。まとめが一文にならないのは、物語の論理構造が「えっ、そっち行くの?」と困惑しているからなんですね。

ファンシーな絵本に「死」は重すぎる問題

カッパくんやフクロウさんとおしゃべりする世界観は、どう見ても低年齢層向けのファンシー路線。そこに「カッパは死んだ、でも生き返った」という素材を放り込むのは、お子様ランチにわさびを山盛りにするようなものです。

もちろん幼い子ども向けのストーリーを目指すのが悪いわけではありません。ただ、その年齢層に「生きること死ぬこと」を正面から考えさせるのは、まだ少々ハードルが高い。せっかくのテーマも伝わらなくてはもったいないですから。

その場合は、カッパくんが大事なものを落として困っている、みたいな「日常的な困難に協力して対処する」ぐらいの難度レベルにしたほうが、「友情」というテーマを扱いやすいし、可愛いキャラにも合っているんじゃないでしょうか。

中学生向けなら、もっとリアルに攻めましょう

いっぽう、読者の年齢層を中学生ぐらいに想定するなら、むしろもう少しリアルな設定のほうが楽しんでもらえるのではないでしょうか。ここで浮上するのが「どんでん返し」問題です。

「逆転」と「どんでん返し」は別物です

ここで一点、注意してほしいことがあります。作者T・Sさんがどんでん返しを入れようとしたのは分かりますが、「死んだカッパが生き返る」というのは、どんでん返しではありません。これは一定の枠組み内での対極的な状況への移行、つまり『逆転』です。

どんでん返しを入れるなら「死んでいると思っていたカッパは、実は死んでいなかった」という、嘘や誤解や錯覚による認識のズレを使うのが正しい形。映画でいうと「SAW」みたいな感じです。怖いですねえ!

不穏な空気を最初からまとわせよう

そんなふうに、クライマックスに衝撃的などんでん返しが待つ物語なら、最初からどこか不穏で不気味な雰囲気をまとわせておいたほうが効果的です。

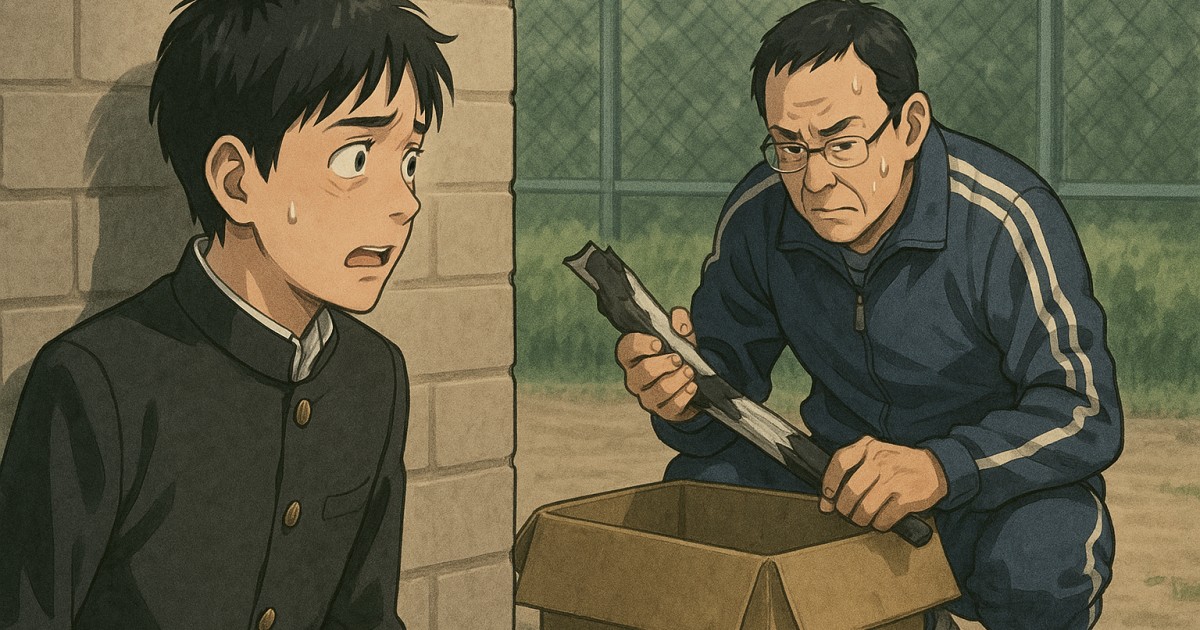

そのためには、カッパは主人公と親しい会話などせず、最初から干物状態で「カッパの死体」として登場させておくと、非常にミステリアスな展開が生み出せそうですね。

そして、主人公はカッパとの美しい友情のためなどではなく、「カッパのミイラに水をかけたらどうなるか?」という、背徳的で危険な匂いのする好奇心で行動するのがリアルかつスリリング。中学生男子の「やっちゃいけないことほどやりたい」心理に、読者も共感しやすいのではないでしょうか。

「カッパの皿」問題と、もう一つの仕掛け

また、乾いた皿に水がかかってカッパが元気を取り戻す、というのは必ず描きたい鉄板のシーンですが、どんでん返しのネタとして考えると、「カッパの皿」のエピソードは広く知られすぎています。大オチに使うのは難しいかもしれません。まあ、国民的常識ですからね。

「親友の裏切り」にこそ仕掛けを!

そこで、私なら、どんでん返しはもう一つの重要なテーマである「親友に裏切られた」というストーリーラインに仕掛けます。『友情』のサブプロットですね。

例えば、親友の動機を「主人公を悪意で裏切ったのではなく、主人公の祖父がミイラにしたカッパからの報復を恐れて、主人公を守るためにその行動を阻止しようとした」という禁忌感に満ちた秘密に変更するのです。

きっと彼は幼い頃、友達のおじいちゃんがカッパを干物にしている恐ろしい現場を目撃したんでしょうねえ。そして「呪われっからよ、誰にも言うなや。ケッケッケ」などと念を押されていたのかもしれませんねえ。そういう場面をプロローグやオープニングに「何者かの回想」という形で描いて、うまく伏線を張り込んでください。

クライマックスの幕が上がるギリギリまでその事実を知らない主人公は「自分の好奇心のために親友を敵に回すのか?」という心理的な葛藉を深めます。この苦悩が読者の共感を呼ぶわけです。

さようなら、可愛いカッパくん

ただし、そうすると「可愛いカッパくん」は描けなくなります。あくまでもカッパをUMA(未確認生物)として扱い、蘇ったカッパは奇妙な叫びを発して人間を威嚇するやいなやヌルヌルと逃げていく、みたいな少し怖くて微妙にユーモラスな結末にすることになります。ファンシーとはお別れです。

どんでん返しは「恐怖」とセット販売

どんでん返しとは、基本的に「恐怖」を利用した騙しのゲームです。誰かが必ず嘘をついており、対立はマストです。この技を使うと隅っこにゾッとする何かが潜むのは避けられません。

この作品のように「カッパ」という有名な妖怪を登場させてどんでん返しを使おうとすると、やはり「恐怖」という要素に重みが出ます。相乗効果の相性がいいので、そのほうが格段に面白くなるのです。

怖い話が苦手という方も、ファンタジー色を強めるとかミステリーとして書くとかして、ぜひそういう「大人の与太話」であるホラー要素を愉しんでいただければと思います。

次回予告:どんでん返し×ホラーの魔力

そんなわけで、次回は「どんでん返し×ホラー」という組み合わせを例に取って、物語があなたの生活や仕事にもたらす意外な展開について書こうと思います。

「物語を書くことは好きだけど、ビジネスとかライフワークには直結しないよね……」と諦めかけているあなたにとって、きっと良いヒントになるはずです。

【筆者紹介】

あらすじドットコム:ぴこ山ぴこ蔵

(ストーリー・ディレクター/PIKOZO)

-

ブランドや商品の物語性を設計し、ユーザー体験をストーリーとして構築する

-

キャラクターの動機や世界観の整合性を管理する

-

ゲームでは、プレイヤー体験の起伏を物語面から演出する

-

物語の構造を整理し、執筆者に適切なアドバイスをする

-

ワークショップや講座で参加者が「面白い物語」を作れるように導く……など

物語制作における「ストーリー・ディレクター」とは、物語全体の方向性と統合を担う責任者。特にPIKOZOの場合は、どんでん返しを統合して全体のストーリーを監督します。

AIやツールを組み合わせて物語作りを加速する仕組みを研究し、プロの小説家・漫画家・シナリオライターと一緒に「どんでん返し」を磨いています。

近著:山川健一氏、葦沢かもめ氏との共著「小説を書く人のAI活用術」(インプレス)

物語のビジョンを描き、それを形にする手助けが必要なら……

すでに登録済みの方は こちら