読者の想像力に火をつけるには?

脳内を妄想で満たすテクニック

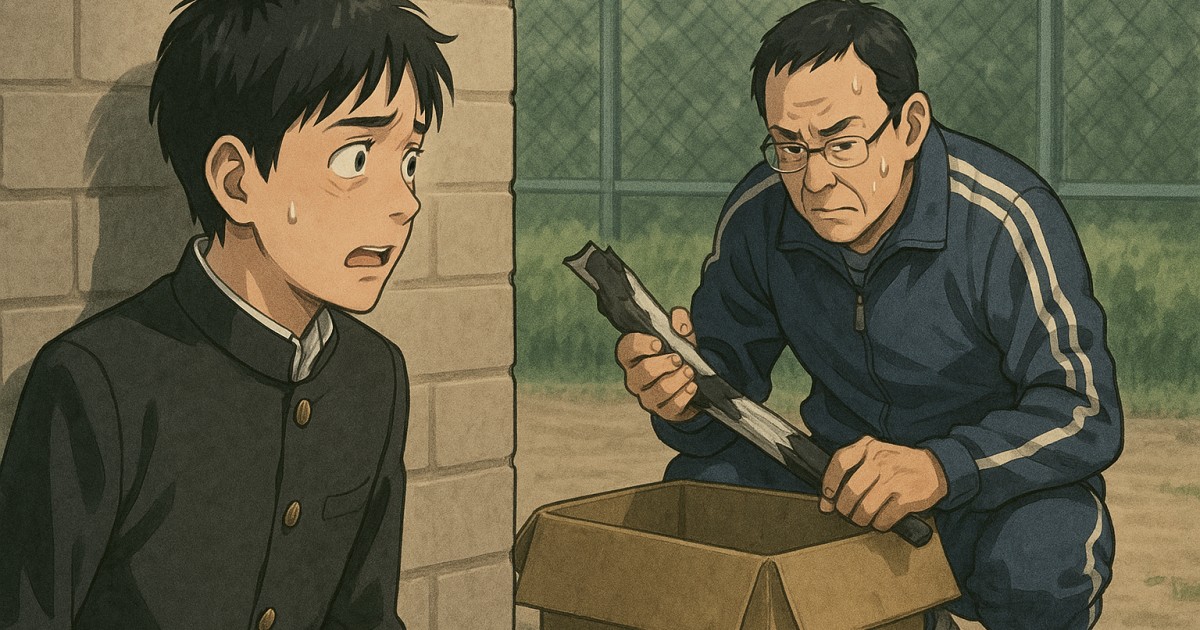

九州のド田舎の中学生だった頃、卓球部の1つ年上のセンパイに「今から凄いもの見せる!」と言われて新入部員が集められたことがあります。

夕暮れが迫る体育館の片隅で、センパイの指の隙間からちらりと見えた写真。

そこには一瞬でしたが、確かに白い布切れとあらわな肌、そして顔を隠すようなしぐさをする手のようなものが……。

「おお~~~っ!」

僕らの期待値は脈拍回数と共に跳ね上がりました。

しかし、センパイは勿体ぶって「今日はここまでじゃ」と言ったのです。

「明日の練習前に4キロランニングしてきた奴にだけ全部見せちゃる」

翌日、もちろん僕らは猛烈な速さで4キロの道のりを走りきりました。

ところがそこに、新入部員の仲間が一人、慌てた様子で駆け寄ってきました。

「これ、着替えた時にセンパイが落としたんじゃ」

仲間が差し出したのはまぎれもなく昨日のあの写真ではありませんか!

全員が息を止めてのぞきこみました。

するとそこには……

往年の名選手ボボ・ブラジルの頭突きを食らって悶絶するおっさんプロレスラーの姿が写っていたのです。

「だ、だまされたっ!」

「これは先月の荷揚町体育館の試合じゃ……」

「知るか! くそ~っ!」

「センパイ、親とプロレス観に行くって言うとったもんな」

「破いて捨ててしまえ、こげなもの!」

センパイは自分の指で写真のほとんどを巧みに覆い隠し、白パンツのプロレスラーの体の一部だけを見せていたのです。

半世紀も前の出来事ですが、あの時の幻滅はまるで昨日のことのように脳裏に焼き付いています。

いったい何の写真だと思い込んでいたのかは言えないけれど、とにかく僕らの見た夢を戻せ! 心の中に描いたパラダイスを返せ!

……というわけでここには、思春期真っ盛りだったぴこ蔵少年の妄想のみならず、物語創作に共通する重要な示唆が含まれております。

それは「脳内補完」による類推です。

白、肌色、指先、汗……。断片的な情報は僕らのアホな思い込みを強化し、0.01秒でミスリードに導きました。

おっさんのゴツい顔、毛むくじゃらの胸板、たくましい筋肉、リングやロープなどの「真実」が意図的に秘匿されていたために、僕らの脳は「不足分」を勝手に空想し、架空の光景を捏造したのです。

このように、読者を物語に深く引き込み、忘れられない読書体験を生み出すためには、読者の想像力を掻き立てる必要があります。

では、どんな時に私たちは想像力を用いるのでしょうか?

1. 状況が断片的にしか分からない場合

出来事が全て説明されるのではなく、一部分だけしか見えないことで、読者は隠れた部分を想像力を働かせて補完します。物語の重要な情報や登場人物の過去などを意図的に明らかにしないことで、読者の好奇心を刺激し、推測を促します。徐々に情報を開示していくことで、読者は物語に深く関与し続けます。

<例:>

* 「割れた花瓶のそばには、震える小さな影が立っていた。」(何が起きたのか? 誰が花瓶を割ったのか? 影の正体は?)

* 「雨上がりのアスファルトには、赤い傘だけが寂しげに開いていた。」(持ち主はどこへ? なぜ傘だけが残された?)

2. 会話の行間を読もうとする場合

登場人物の真意を言葉で直接的に説明してばかりでは印象に残りません。裏にある感情や意図を推し測ろうとするのが人の性ですから、

言い淀む様子、そらされる視線、複雑な表情などを見せられると気になって仕方ありません。会話の中の沈黙や間は、言葉以上に多くのことを語ることがあります。皮肉や比喩も効果的です。

<例:>

* 「彼は『ああ、別に…』と言いながら、視線をそらした。」(本当に「別に」何もないのか? 何か隠していることは?)

* 「彼女は微笑んだ。しかし、その目はどこか悲しみを湛えているようだった。」(笑顔の裏にある本当の感情は?)

3. 未完の描写に接した場合

情景や人物描写が細部まで語り尽くされることなく、曖昧な部分が残っていると、私たちはそのモヤモヤした影を白昼のもとに引きずり出し、全てを知りたくなってしまいます。この時、視覚だけでなく、聴覚、嗅覚、味覚、触覚といった五感を刺激する描写は、読者によりリアルな物語の世界を感じさせ、不完全な状況説明によって不安や緊張感を読者に与える可能性があります。特に、嵐の前の静けさ、不吉な噂、奇妙な出来事などの「悪い予感」は有効です。

<例:>

* 「古びた洋館の奥には、暗闇が広がっている。そこから時折、かすかな物音が聞こえるような気がした。」(暗闇には何があるのか? 物音の正体は?)

* 「焦げ付くような土の匂いが、乾いた風に乗って運ばれてきた」(この先で何があったのか? 焦げ臭さの原因とは?)

4. 象徴的なアイテムが提示された場合

物や風景、色などを象徴的に用いることで、物語のテーマや登場人物の心理状態を暗示します。具体的な説明が与えられず、シンボリックなイメージだけを見せられることで、読者は自動的に様々な解釈をしてしまいます。特定の言葉、アイテム、行動などが繰り返し登場することで、それが物語の重要なテーマや登場人物の心理状態と深く結びついていることを読者に意識させます。

<例:>

* 「物語の終わりに、主人公は奇妙な形をした一枚の枯葉を拾い上げた。それは、まるで過ぎ去った時間そのもののようだった。」(枯葉は何を象徴しているのか? 主人公の心境の変化は?)

* 「赤い花が一面に咲き誇る荒野。その中央に、ぽつんと乗り捨てられた黒い影のようなセダン。」(赤い花と黒い自動車は何を意味するのか? どのような物語が展開されるのか?)

5. 読者の知識や経験に訴えかける場合

会話の中で、過去の出来事や未来への不安などが断片的に語られることで、読者は語られていない部分を想像します。また、普遍的な感情や、あるいは広く知られた物語や知識などが暗示的に引用されると、読者は自身の経験と照らし合わせて物語を補完しようとします。さらに、登場人物の行動や価値観が特定の文化や社会背景に基づいていることを示唆することで、読者はその背景にある規範や価値観を類推し、物語をより深く理解することができます。

<例:>

* 「それは、まるで箱を開けてしまったパンドラのようだった。」(何が起こったのか? どのような災いがもたらされたのか?)

* 「故郷の夕焼けを見た時、彼は過ぎてしまった時代の甘く切ない記憶に包まれた。」(どのような記憶なのか? なぜ甘く切ないのか?)

このように、物語上に現れる「空白」や「暗示」は、読者がストーリーの細部を脳内補完する重要な要素なのです。

他にも、特定の登場人物の視点のみで物語を進めることで、他の登場人物の感情や意図は読者の推測に委ねられます。視点の制限は、読者に「なぜそうするのだろう?」という疑問を抱かせます。

また、語り手が客観的な事実を伝えているとは限らない場合、読者は信用できない語り手の言葉の裏にある真実を推測しようとします。

日常的な風景や登場人物の行動にわずかな変化を加えることで、内面の変化や状況の異変を暗示することも可能です。「いつものようにコーヒーを飲む彼の手に、わずかに震えが見られた」といった描写は、言葉以上の情報を伝えます。

これらの手法を組み合わせることで、物語はより多層的になり、読者は能動的に物語世界に参加し、自分自身の解釈を深めることができるでしょう。読者の想像力を信じ、直接的な説明を避け、示唆に富んだ描写を心がけてみてください。

◆脳内補完を誘導するスキルを学ぶには

何と言っても「短編小説」を読むことをおすすめします。

ただし、名作に限ります!

その秘密を以下のリンクで音声解説しています。

▼上記の音声概要で紹介している講座

短編の達人から学ぶストーリー構成技術

『神々の火を盗め!』

5月11日まで、超お得価格で販売中!

◆ぴこ蔵の本

『小説を書く人のAI活用術』『大どんでん返し創作法』など

◆バックナンバー

大人気の「物語創作無料プロンプト」など、プレゼントがてんこ盛り! 当ニュースレターのバックナンバーはこちらでお読みになれます。

すでに登録済みの方は こちら